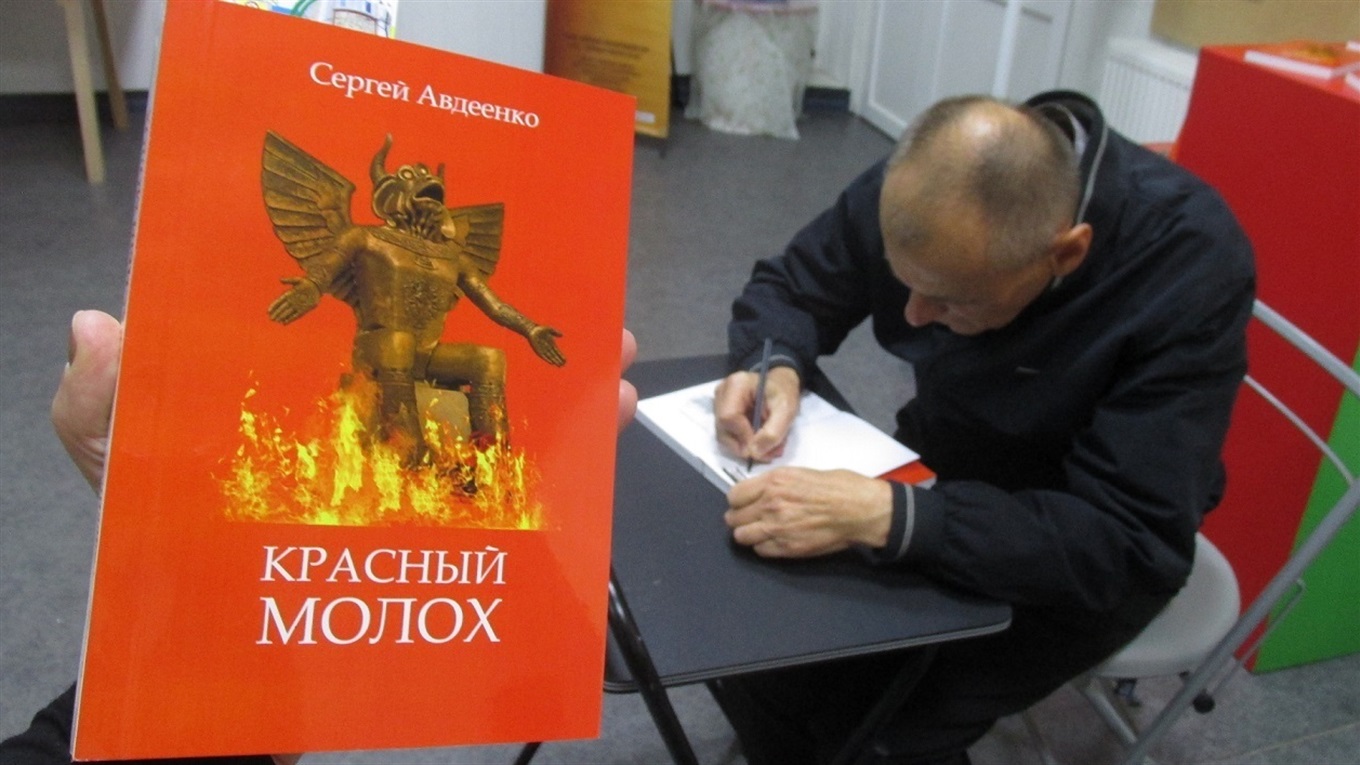

Презентация очередной, уже 49-й по счету книги мелитопольского писателя Сергея Авдеенко, состоялась в городском краеведческом музее. Ее название – «Красный Молох».

Молох - языческое божество солнца, огня и войны, которому приносились человеческие жертвы. Его изображали в виде человека с головой быка. В переносном смысле Молох – страшная, ненасытная сила, требующая кровавых человеческих жертв. А почему в данном случае красный – потому что речь идет о советских репрессивных органах. Всего в книге пять историй, пять человеческих судеб, которые могли бы стать иными.

История первая: «Голгофа архиепископа Сергия»

Архиепископ Мелитопольский Сергий (в миру – Александр Зверев) занимал епископскую кафедру в Мелитополе в 1922-1924 годах. За свое верное пастырское служение Господу он несколько раз по ложным наветам арестовывался сотрудниками Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) и был вынужден покинуть Мелитополь. Служение Богу продолжил в городе Елец Липецкой области. После того как большевики разрушили центральный храм города – Вознесенский собор - владыка Сергий был арестован. В результате несправедливого судебного приговора Александр Михайлович Зверев был заключен в тюрьму на 5 лет. Отбывать срок его отправили в Карагандинский исправительно-трудовой лагерь НКВД (Карлаг) в Казахстане. Во время массовых репрессий 1937 года на заседании «чрезвычайной тройки УНКВД он был признан виновным «в участии в нелегальных контрреволюционных сборищах и контрреволюционной агитации» и приговорен к расстрелу. Через 60 лет за свои духовные подвиги и мученическую смерть архиепископ Сергий был причислен Украинской Православной Церковью к лику местночтимых святых.

История вторая: «Крестный путь протоиерея Сердобольского»

Трагична судьба настоятеля Александро-Невского собора (на фундаменте которого в настоящее время стоит здание Центрального рынка) протоиерея Евгения Сердобольского. Он арестовывался чекистами вместе с владыкой Сергием, провел несколько месяцев в тюрьме, а затем, опасаясь преследований, уехал из Мелитополя. Последние годы жизни отец Евгений служил в церкви Петра и Павла города Коломна Московской области. В 1937 году местные власти обвинили коломенское духовенство в контрреволюционной деятельности. Среди арестованных священнослужителей оказался и протоиерей Сердобольский. Всей группе духовенства были предъявлены обвинения в создании церковно-монархической организации, антисоветской агитации. 9 сентября 1937 года «чрезвычайная тройка» при управлении НКВД СССР по Московской области постановила всех священников расстрелять. Свой крестный путь Евгений Сердобольский завершил на Бутовском полигоне, где чекистами приводились в исполнение смертные приговоры.

Сергей Авдеенко вспоминал, что когда-то он проезжал Бутово Московской области. А потом, когда работал над книгой, изучал исторические документы, узнал подробности этого места массовых казней и захоронений жертв сталинских репрессий – там расстреляли то ли 20, то ли 30 тысяч человек.

- Я отослал книжку о священнослужителе своей однокурснице, которая живет там поблизости в Климовске, - рассказывает автор. - Она мне позвонила и сказала, что прочитала книгу и начала плакать. А потом она взяла дочь и поехала в Бутово, где воздвигнут храм в честь новомучеников и исповедников российских, и поставила там свечку за упокой их душ. Мне приятно, что моя книжки вызывает у людей какой-то отзыв.

Всем интересующимся историей края Сергей Авдеенко подписал по экземпляру книги

Всем интересующимся историей края Сергей Авдеенко подписал по экземпляру книги

История третья: «Дело наркома Пахомова»

В жизни будущего народного комиссара водного транспорта СССР Николая Пахомова Мелитополь занял непродолжительный период жизни между его освобождением из Мариупольской тюрьмы, куда в 1914-м году был помещен за участие в революционной деятельности, и службой в Рабоче-крестьянской Красной армии с 1918-го года.

С 1916 года Пахомов работал строгальщиком на механическом заводе Барского (впоследствии - Мелитопольский моторный завод). Активный участник революционных событий 1917 года в декабре 1917-го был избран председателем мелитопольского Совета рабочих и солдатских депутатов. Затем его карьера пошла вверх: начальник красногвардейских отрядов, председатель Нижегородского губернского, краевого исполкомов, кандидат в члены Центрального комитета ВКП(б). В 1934-1938 годах Николай Пахомов – народный комиссар водного транспорта СССР.

Но репрессивная машина требовала новых и новых жертв. 9 апреля 1938 года наркома арестовали в Кремле, куда он прибыл по фальшивому вызову от Сталина. Следователи заявили, что Пахомов – руководитель правотроцкистской организации на транспорте, является агентом разведок трех(!) капиталистических стран. Утверждали, что Пахомов готовил покушение на самого Сталина, планируя отравить воду в канале Москва-Волга, а также на наркома путей сообщения Лазаря Кагановича. В августе состоялось заседание Военной коллегии Верховного суда СССР, вынесшей суровый приговор – расстрел с конфискацией личного имущества. В тот же день приговор привели в исполнение. В 1955 году Николай Пахомов был посмертно реабилитирован.

Бюст Пахомова и его соратника по революционной деятельности Константина Бронзоса (в 1917-м - председателя городского парткомитета) десятилетия стоял в скверике возле ДК «Октябрь». А 4 года назад в ходе декоммунизации их демонтировали, переименовали и названные в их честь улицы. Улица Пахомова теперь называется «Греческая». Сергей Авдеенко считает такое решение несправедливым. По его мнению, бюст мог бы остаться на территории краеведческого музея, да и улице следовало бы оставить ее название.

История четвертая: «Последний бой сталинского сокола»

Примечательно, что про некоторых из этих известных мелитопольцев Сергей Авдеенко уже писал в своих предыдущих изданиях, но в разном объеме. Например, в книге «Тисяча і одна смерть» трагической судьбе военного летчика-истребителя, Героя Советского Союза Сергея Щирова было посвящено около двух страничек. А потом появилась документальная повесть «Последний бой сталинского сокола» о прославленном летчике, чью жизнь сломало столкновение с Берией. Этот могущественный человек «положил глаз» на супругу авиатора и его стараниями Сергей Щиров был уволен из армии, прошел через лагеря, был лишен боевых наград.

Щиров родился в Акимовке, учился летать в мелитопольском аэроклубе. Потом его, как и многих других выпускников аэроклуба, направили в Качинскую школу военных летчиков в Севастополе, после чего последовала служба в одном из истребительных полков. Храбрым летчиком Сергей показал себя с первых дней войны и уже в 42-м году был удостоен высшей степени отличия СССР. А проблемы в жизни земляка начались в 1944-м году, когда его отозвали в Москву и назначили инспектором в Управлении военно-воздушных сил Советской армии. Здесь герой женился на красавице-актрисе, на которую затем «положил глаз» всесильный Лаврентий Берия. За замужней женщиной приезжал посланец Берии и прямо из дома увозил к наркому внутренних дел СССР. Жена просила не разводиться с ним, а Щиров ее очень любил. После окончания войны попросил назначение подальше от Москвы и стал командиром авиаполка в Армении. Но однажды и там прозвучал внезапный телефонный звонок из Тбилиси: Берия сообщил, что он прибыл в Грузию на встречу с избирателями и высылает за ней самолет... Такие преследования продолжались несколько лет. И тогда Щиров решился на отчаянный шаг. Он был задержан при попытке перейти советско-турецкую границу. Его обвинили в связях со шпионами Англии, Франции, Югославии. Выяснилось, что досье на него собиралось давно. Сергей наивно надеялся на военный трибунал, где он планировал рассказать о мерзавце Берии. Но суда не случилось. В личном деле «государственного преступника» появился лист бумаги с обвинением в измене Родине. И постановление о содержании в особом лагере сроком на 25 лет. Но в 53-м году умер Сталин, арестовали, судили и расстреляли Берию. Дело Щирова пересмотрели, наказание снизили до 5 лет и выпустили по амнистии. Бывший герой-летчик доживал в родной Акимовке, много пил и в 1956-м году скончался в психиатрической больнице...

История пятая: «Между Сциллой и Харибдой»

С писателем внучку Курило-Крымчака познакомила подруга-одноклассница

С писателем внучку Курило-Крымчака познакомила подруга-одноклассница

Судьба Иллариона Курило-Крымчака в чем-то похожа и одновременно не похожа на судьбы других жертв красного Молоха. Илларион Курило-Крымчак работал учителем в Вознесенке. А затем его назначили директором окружного краеведческого музея. Он активно принялся за работу, изучал историю и природу Таврического края, писал научные статьи. Но был обвинен в «буржуазном национализме» и в апреле 1935 года оказался в камере райотдела НКВД. После «обработки» следователями мужчина оказался в областной психбольнице (хотя есть версия, что заболевание пациент искусно симулировал). Илларион Павлович вернулся преподавать в родной школе химию, географию и рисование. В августе 41-го стал директором школы, а вскоре немецкие оккупанты назначили Курило-Крымчака старостой сельской управы. В это же время он познакомился с представителями Организации Украинских Националистов, разделяя их идею о создании независимого украинского государства, пусть даже под протекторатом нацистской Германии. В марте 43-го Курило-Крымчака ожидало повышение – должность бургомистра Мелитополя! Когда в октябре того же года Красная Армия освободила город, сотрудники НКВД и военной контрразведки принялись разыскивать сбежавшего бургомистра. Арестовали в Крыму, где он скрывался под чужой фамилией. В декабре 1946 года Иллариона Курило-Крымчака приговорили к расстрелу. Частично реабилитировали в 1993 году, сняв обвинение в пособничестве украинским националистам. Но репрессиям подверглись и его родные – жена, старший сын Юрий.

На презентацию в музей пришла внучка Иллариона Павловича – жительница Вознесенки Антонина Овечко (Курило).

- Многое про деда я узнала уже после того, как распался Советский Союз, когда началась «оттепель», - поведала женщина. - До того родные старались как можно меньше вспоминать и упоминать о своем предке. Мой отец, скрывая свое происхождение, не мог поступить в институт, но закончил четыре ФЗУ по разным специальностям. Только на его похороны рассекретили СБУшные архивы, и моя двоюродная сестра привезла его свидетельство о рождении. До того он всегда говорил: «Я безродный, у меня нет свидетельства о рождении». Так они были запуганы. И уже потом мы начались искать сведения о дедушке в интернете, собирали по крупицам.

Хочу сказать, что Илларион Павлович был не простым учителем. Он был очень образованным, очень умным человеком, он проводил раскопки Каменной Могилы и кургана, что находится на территории Вознесенки. По воспоминаниям папы, у них дома был свой музей, посмотреть на экспонаты которого приходили школьники. А еще у них на подворье в клетках жили лисицы, еноты и другие животные нашего края. И папа даже водил меня и показывал: «Вот тут у нас клетки стояли, а для прокорма хищников специально держали кур». Дом деда стоял над самой речкой. Чтобы в момент боевых действий ценные вещи не пострадали, дед, по воспоминаниям отца, успел кое-что закопать, но где – до сих пор неизвестно.

Моя бабушка по папиной линии очень хорошо знала Иллариона Павловича и вспоминала, как во время голода он спасал односельчан медом, потому что держал пчел и был очень добрым.

Антонина горячо поблагодарила Сергея Авдеенко за внимание к личности дедушки.

- Сейчас я на пенсии, живу в Вознесенке, где жил дедушка, где жил его брат Иван Павлович, - рассказала MLTPL.City Антонина Павловна. - В огороде Ивана Павловича построил свой дом папа, напротив папиного построили дом мы с мужем – и так все на одном месте и жили. У моего отца был старший брат Юрий и сестра Галина. Но никого уже нет в живых. А внуков нас четверо у деда: я, мой старший брат и двоюродные сестра и брат – дети Галины.

Антонина Борисовна хранит память о предках

Антонина Борисовна хранит память о предках

- Антонина Павловна, у вашего деда необычная фамилия, каково ее происхождение?

- Собственно фамилия – Курило, а Крымчак – это его псевдоним, ведь он очень много писал трудов. Но все было изъято или уничтожено во время войны. А псевдоним такой, потому что он родился в Крыму. И да - он никогда не был психом и больным – это все было наиграно! Рассказывали, что «придуриваться» он умел. Ко всем своим талантам он был еще и артистом. У них в школе была своя театральная труппа, они там и пели. А бабушка, Мария Моисеевна, тоже была преподавателем языка и литературы.

Ну а с Сергеем Авдеенко нас познакомила моя одноклассница. И я показывала ему фотографии родственников из семейного архива, которые бережно храню.

Фото и видео Ирины Левченко